在ウクライナ日本国大使館

Embassy of Japan in Ukraine

在ウクライナ大使館はモルドバ共和国を兼轄しています

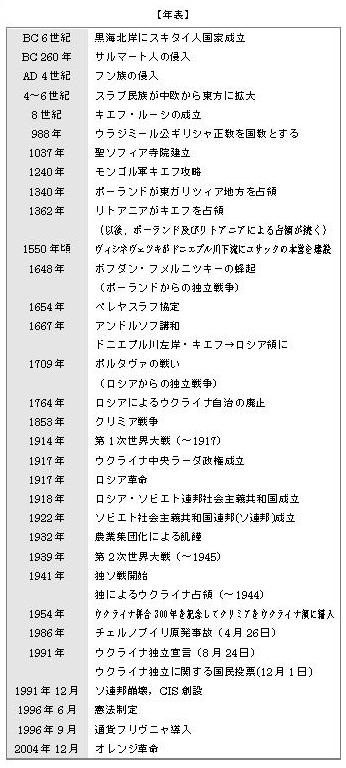

紀元前6世紀に黒海北岸を中心にイラン系騎馬民族スキタイによる国家が建設され,前4世紀に最も繁栄した。スキタイの文化は蒙古などにも見られる動物の意匠が特徴で,当時この地で東西の交流があったことを示している。スキタイは前260年ころ遊牧騎馬民族サルマート人に圧迫されて衰退した。その後,黒海北方沿岸はサルマティアと呼ばれ,紀元4世紀位まで前期にはペルシャの,中期にはギリシャ,ローマの,後期には東方遊牧民の影響を受けた文化が栄えた。

東スラブ族がこの地に入ってきたのは紀元4~6世紀である。年代記によれば,8世紀末頃,北欧から来たヴァイキングのリューリックの一族がキエフにキエフ・ルーシ(キエフ公国)を設立した。キエフ公国は, 988年にはギリシャ正教を導入し,政治・経済・文化の中心として栄え,当時の欧州においてビザンティン帝国等と比肩する大国の一つであった(ノヴォゴロド・シヴェルスキー公を描いた「イーゴリ軍記」はキエフ・ルーシの代表的作品)。キエフ・ルーシは1240年からのモンゴル軍の侵入によって最終的に崩壊,ルーシの中心はモスクワに移った。14世紀にはウクライナの大部分はリトアニア大公国,後にポーランドの支配下に入った。

14世紀から16世紀にかけ,今日のウクライナ南部,黒海沿岸にかけてポーランド,リトアニアからの逃亡農奴を中心としたウクライナ・コサック集団が形成された。彼らは漁労を営み,オスマン帝国やクリミア汗国の港町で略奪行為を行った。17世紀にはキエフを再建,本拠地を移し正教を保護した。強大化したコサック集団に対し,ポーランド政府は統制下に置こうとし衝突が頻発,1648年にはボグダン・フメリニツキーに率いられたウクライナ・コサックと全面戦争に発展した。

1654年,フメリニツキーは劣勢を挽回するため,ロシア皇帝に対しポーランドからの保護を求め,その代わりに皇帝の宗主権を認めた(ペラヤスラフ協定)。右を受け入れたロシアはポーランドと戦い,アンドルソフ講和によりドニエプル右岸はポーランド領,左岸及びキエフはロシア領となった。当初ロシアはウクライナの自治を認めたが次第に統制を強めた。

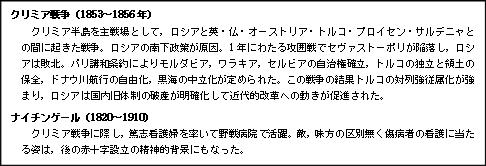

18世紀後半にはエカテリーナ二世によって完全にロシアの一部とされ,ウクライナ・コサック社会は消滅した。ロシアは1783年にクリミア汗国を廃しクリミアを併合。同地は1853年からクリミア戦争の主戦場となった。また1772年のポーランド分割によってロシアはドニエプル右岸を取得,ガリツィア地方(今日のウクライナ西部およびポーランド南東部)はオーストリア領土となった。多くのウクライナ知識人が,ロシア帝国による文化的抑圧(ウクライナ語禁止令)から同地に逃れ,ガリツィアはウクライナ民族運動の中心となった。第一次世界大戦の結果,ガリツィアはポーランドの領土となった。

1917年の2月革命後,ウクライナでは中央ラーダ政府が誕生し,ロシアの臨時政府と自治拡大を巡って対立,10月革命を経て中央ラーダは「ウクライナ人民共和国」を宣言した。しかし,ロシア・ソビエト政府はこれを認めず赤軍を派遣,放逐されたラーダ政府はドイツと結び,以後3年間にわたる内戦に突入した。1919年第3回全ウクライナ・ソヴィエト大会でウクライナ社会主義共和国が成立,1922年12月,ソ連邦の構成共和国となった。

ソ連邦下で1929年から始まった農業集団化により,ウクライナでは数百万人の餓死者が出た。第二次世界大戦では独軍がウクライナの大半を占領,右を契機としてドニエプル川西岸では一時期独立の動きもあったが,結局ソ連軍が再度ウクライナを奪回し独立はならなかった。第二次世界大戦の結果,ガリツィア地方,ベッサラビア地方,北ブコビィナ地方が新たにウクライナ(ソ連)の領土に編入された。

1945年,ソ連邦の構成共和国でありながら国連に原加盟国として参加。フルシチョフ時代の1954年にはロシア・ウクライナ併合300周年を記念し,クリミア半島がロシアからウクライナに帰属替えされた。ソ連時代,ウクライナはロシアに次ぐ第二の共和国として経済的・人材的にソ連邦を支えた。歴代共産党書記長の中でも,ブレジネフはドニプロジェルジンスク(現ドニエプロペトロフスク州)生れ,フルシチョフ,チェルネンコはウクライナでキャリアを重ねた。

1986年4月26日にチェルノブイリ原発事故が勃発,ウクライナ共和国内にも大きな被害を与えた(「内政:チェルノブイリ問題」参照)。

ペレストロイカの機運の中,1990年7月16日に共和国主権宣言。1991年8月のモスクワにおけるクーデター失敗後,同月24日に独立を宣言し国名を現在の「ウクライナ」に変更した。同年12月1日に独立に関する国民投票を行い,90%以上の圧倒的多数が独立を支持し,同時にクラフチュク最高会議議長が初代大統領として選出された。12月3日ロシア共和国が独立を承認するに至って同国の独立(ソ連邦からの離脱)は決定的になり,更に,旧ソ連諸国からなる独立国家共同体(CIS)の誕生,ソ連邦解体に伴い,12月末にウクライナは名実ともに独立国となった。

独立後のウクライナは,連邦分業体制の崩壊による原材料供給不足,エネルギー価格の国際価格化があらゆる分野の生産を直撃し,生産の低下,インフレの急進,対外債務の累積をもたらした。1994年6月の大統領選挙において,元首相であったクチマ候補はロシアとの経済面での統合強化を訴え,独立の強化を訴えたクラフチュク大統領を決選投票の結果僅差で破って第2代大統領となった。

クチマ大統領は経済改革を第一の課題に掲げ,議会の共産・社会主義勢力を経済改革の障害として批判した。また,新憲法の草案審議が開始され,新憲法は1996年6月28日に最高会議において採択され,同日付で施行された。また,同年9月2日には,それまでの暫定通貨カルボバネッツに代わり,新通貨フリヴニャ(hryvnya)が導入された。

2004年10月から12月にかけ,独立宣言以来第4回目となる大統領選挙が実施された。11月の決選投票後には不正選挙に抗議する大規模集会・デモが首都キエフで盛りあがり,12月にやり直し決戦投票が行われた。やり直し投票ではユーシチェンコ「我々のウクライナ」代表(元首相)が当選し,第3代大統領となった。この一連の出来事は「オレンジ革命」と命名され,世界の注目を浴びた。