在ウクライナ日本国大使館

Embassy of Japan in Ukraine

在ウクライナ大使館はモルドバ共和国を兼轄しています

1991年8月24日

共和制,元首は大統領(任期5年)

一院制のウクライナ最高会議(議席数450,任期5年)

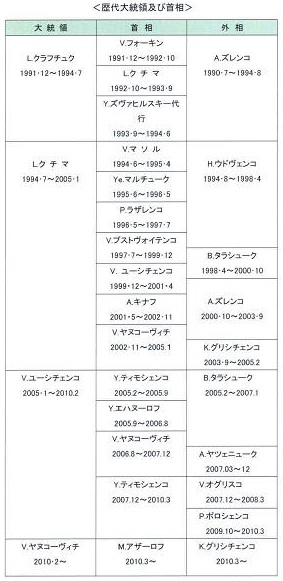

ヴィクトル・ヤヌコーヴィチ(2010年2月~)

ヴォロディミル・リトヴィン(2008年12月~)

ミコラ・アザーロフ(2010年3月~)

コスチャンティン・グリシチェンコ(2010年3月~)

2004年10月,独立宣言以来4回目となる大統領選挙が行われ,世論調査で支持率第一位のユーシチェンコ・野党「我々のウクライナ」代表と,最高会議多数が支持するヤヌコーヴィチ首相を中心に選挙戦が繰り広げられた。政権側は行政権とマスコミの利用によって首相に強く肩入れし,ロシアも露骨に選挙干渉した。ユーシチェンコ側はこれに反発,政治情勢は緊迫した。

10月31日の第一回投票ではユーシチェンコ代表の得票がヤヌコーヴィチ首相の得票を僅差で上回りつつも,過半数には至らず,11月21日に決選投票が実施された。決選投票の結果中央選管はヤヌコーヴィチ首相の当選を発表したが,票数が操作されたとする野党側が大規模抗議集会を組織し,首都キエフには政権側に抗議する数十万の国民が集まる等,情勢が流動化した。全国にわたる混乱の中,両者の闘争は法廷及び最高会議に持ち込まれ,その結果最高裁判所は決選投票の無効化・決選投票のやり直しを決定,最高会議はヤヌコーヴィチ内閣不信任案を可決した。

この過程でポーランド,EU,ロシアをはじめとする国際的仲裁の試みが続けられ,結局12月8日,政権側が従来から提案してきた憲法改正案と,野党側が主張する選挙法改正案等が最高会議でパッケージ採択されることで妥結が図られた(同憲法改正案は大統領の閣僚任免権等を最高会議に移行させることを骨子としており,改正憲法は2006年1月1日に施行)。

大統領選挙のやり直し決選投票は12月26日に実施され,ユーシチェンコ代表が約8%の差でヤヌコーヴィチ首相を破って当選,翌2005年1月23日の大統領就任式をもってユーシチェンコ新政権が発足した。

2月4日にはオレンジ革命で活躍したティモシェンコ最高会議議員が首相に任命された。同首相は汚職の一掃,組織犯罪との闘い,行政改革等を主要な政策目標に掲げ,言論の自由は急速に進展,旧政権の汚職のシンボルとなっていた製鉄所「クリヴォリジュスターリ」民営化やり直しの筋道をつけることに成功した。しかし閣僚等の間の不和により行政が混乱した他,モノ不足やガソリン・石油価格の急激な上昇も発生,同首相の政策は「社会主義的な行政管理手法」と非難された。

9月,ジンチェンコ大統領官房長官が辞任を表明し,一部政府高官の汚職と縁故人事を強く非難したことにより政権内の不和は一気に表面化した。ユーシチェンコ大統領は調整を試みたが失敗し,ティモシェンコ首相以下全閣僚と,非難の主な対象となったポロシェンコ国家安全保障国防会議書記を解任した。

後継のエハヌーロフ内閣の最高会議における承認手続きは難航し,ユーシチェンコ大統領は同内閣の承認を得るため野党「地域党」党首のヤヌコーヴィチ元首相と妥協し,政治協定を締結せざるを得なかった。これが大統領支持層の一部に失望感を与える結果になったほか,ユーシチェンコ大統領とティモシェンコ前首相の決裂をさらに強めた。

2006年1月1日には,閣僚任免権を大統領から議会に移行させることを骨子とする改正憲法が施行された。このような状況下で3月に実施された議会選挙(政党別完全比例制)では,地域党が30%以上の得票を得て第1党となり,続いてブロック「ユーリヤ・ティモシェンコ」(BYT),「我々のウクライナ」,社会党及び共産党が議会に議席を確保した。

与党連合結成交渉は難航し,選挙後約3ヶ月を経た同年6月,ようやくBYT,「我々のウクライナ」及び社会党による「オレンジ与党連合」の結成が発表された。しかし,これら3党がポスト配分を合意できなかったことから社会党が離脱し,7月6日,最高会議においてモロズ社会党党首が最高会議議長に選出されるとともに,同月18日に地域党,社会党及び共産党による「危機対応のための与党連合」が正式に結成された。同与党連合は,ヤヌコーヴィチ地域党党首を首相候補として大統領に提案した。

ユーシチェンコ大統領は同首相候補に難色を示していたが,地域党,社会党,共産党及び「我々のウクライナ」からなる将来の「広い」与党連合結成に関する政治合意,並びに各政治勢力間の政策合意である国民統合の「布令(span lang="en">Universal)」が締結されたことから,大統領は同党首を首相候補として最高会議に正式に提案し,8月4日に同党首が首相に選出され,上記4党の間でポストが配分された閣僚会議(内閣)が結成された。

新たに就任したヤヌコーヴィチ首相は,それまでの「外交は大統領,経済は首相」という仕切りを超えて徐々に大統領の権限に挑戦するようになり,両者の間で権限を巡る闘争が始まった。

9月に地域党,社会党,共産党及び「我々のウクライナ」による「広い」与党連合結成交渉が再開されたが,10月初めに決裂,「我々のウクライナ」は正式に野党となり,「我々のウクライナ」枠の閣僚が次々と解任された。また,2007年1月には大統領権限を大幅に削減する「閣僚会議に関する法律」が,野党であるBYTの支持を受け大統領の拒否を覆して採択されるなど,大統領との権限争いは首相側に優位に進んだ。更に2月,大統領はオグリスコ第一外務次官を外相候補として2度最高会議に提案したが,与党連合は同提案を否決し,3月に両政治勢力の妥協の末ヤツェニューク大統領官房副長官(前経済相)が外相に就任した。

3月末,最高会議において,11名の「我々のウクライナ」及びBYT所属議員が与党連合に合流した旨発表されると,ユーシチェンコ大統領は右が憲法違反であるとして最高会議の解散と期限前選挙の実施に関する大統領令を発出。与党連合側は,同大統領令は違憲として憲法裁判所の判断を要請。また閣僚会議は選挙実施のための国家予算拠出を拒否するなどして対抗したため大統領と首相の対立は尖鋭化したが,5月27日,ユーシチェンコ大統領,ヤヌコーヴィチ首相及びモロズ最高会議議長の三者間で9月30日の期限前最高会議選挙実施が合意された。

9月30日に行われた期限前最高会議選挙の結果,第一党の座は地域党が維持したものの与党連合は結成できず,11月28日,合計して過半数をわずかに超えるBYTと「我々のウクライナ・国民自衛」(NUNS)が「オレンジ与党連合」を結成した。12月4日にヤツェニューク最高会議議長が,18日にティモシェンコ首相がそれぞれ任命され,両政治勢力から成る新内閣が組閣された。新内閣では,経済相,財務相等の経済分野の閣僚をBYTが,内相,国防相,教育科学相等の治安機関,人文分野の閣僚をNUNSがそれぞれ占めた。

6月,2名のBYT及びNUNS所属議員が与党連合からの離脱を宣言し,与党連合は実質的に過半数を割ることとなった。地域党は与党連合の崩壊を公式に宣言するよう求めたが,与党連合の存続につき結論が得られないまま第2会期は7月に散会した。9月2日,第3会期召集と同時にBYT,地域党,共産党及び一部のNUNS所属議員が大統領の権限を削減する法案を採択し,同日夜NUNSは与党連合からの脱退を決定した。16日,ヤツェニューク議長は「オレンジ与党連合」の崩壊を正式に宣言し,続く10月8日,ユーシチェンコ大統領は最高会議の解散と期限前選挙を宣言した。しかしその後選挙の見通しが立たず,ユーシチェンコ大統領は解散・総選挙を撤回。ヤツェニューク最高会議議長が辞任した後,12月にはリトヴィン・ブロック「リトヴィン」代表が最高会議議長に選出され,BYTとNUNSにブロック「リトヴィン」が加わる形で「オレンジ与党連合」が再興した。

2009年になると大統領選挙に向けた活動が開始され,4月,最高会議は10月25日の大統領選挙実施を決定するも,5月,憲法裁判所は右を違憲と判断。6月にはBYTと地域党の間で憲法改正案が策定され,共産党以外の議会内勢力を包括するような「広い与党連合」結成が合意されかけたが,妥協直前になってヤヌコーヴィチ地域党党首が交渉からの離脱を宣言。その後6月,最高会議は2010年1月17日の大統領選挙実施を決議した。

2010年1月17日に大統領選挙一時投票が実施され,ヤヌコーヴィチ地域党党首(35.32%)及びティモシェンコ首相(25.05%)の上位2名が決選投票にすすみ,2月7日に行われた二次投票の結果ヤヌコーヴィチ地域党党首(48.95%)が3.5%差でティモシェンコ首相を破って勝利した。ティモシェンコ首相側が選挙に不服を申し立てるも,2月25日には大統領就任式が実施された。

3月2日には,期日までに与党連合加盟議員の署名が提出されなかったとしてリトヴィン最高会議議長が与党連合の不在を宣言し,翌3日にはティモシェンコ内閣不信任案が最高会議で可決された。9日,最高会議の規則に関する法律が採択され,個別議員の与党連合加盟が可能となり,11日,地域党,共産党,ブロック「リトヴィン」及び数名の議員からなる与党連合が結成され,同日アザーロフ内閣が組閣・承認された。

10月1日には,憲法裁判所によって2004年憲法の無効が発表され,1996年の憲法が復活したことに伴い,与党連合という概念が消滅したが,地域党,共産党,ブロック「リトヴィン」は最高会議過半数となる連立を再度結成する旨の合意に署名した。また,12月9日には,ヤヌコーヴィチ大統領は行政改革に関する大統領令を発出し,各中央省庁の再編・統合を行い,閣僚の数をそれまでの27名から18名に削減した。

2011年2月1日,最高会議は憲法改正案を採択し,最高会議及び地方議会議員の任期を5年に再延長すると共に,次回最高会議選挙を2012年10月に,次回大統領選挙を2015年3月に実施する旨の移行規定を追加した。ヤヌコーヴィチ大統領によって設立された選挙法改正問題作業部会は,選挙システムの完全比例代表制から小選挙区・比例代表制への変更を骨子とした最高会議選挙法改正案を作成し,10月以降の最高会議における採択に向けた作業が進められている。

一方,2010年後半より開始された前政権閣僚に対する刑事訴追に関し,野党勢力はこれを法執行機関の政治利用として政府に対する批判を強めた。特に,2011年6月に開始された2009年対露ガス価格契約署名の際の権限逸脱の疑いによるティモシェンコ前首相に対する刑事訴追による裁判に関しては,8月5日の裁判審議妨害による同前首相の逮捕,10月11日の懲役7年・公職禁止3年の第一審判決に伴い,欧米諸国から同裁判のプロセスに対する懸念表明が相次いで発せられている。

1996年6月28日に最高会議にて採択・施行された現行のウクライナ憲法は,ウクライナは共和国であると規定し,立法府(一院制の最高会議),行政府(閣僚会議),司法府(裁判所)の三権分立を明記している。また,国家元首たるウクライナ大統領は,国家主権,ウクライナの領土一体性,ウクライナ憲法の遵守,国民の権利と自由の保証人であるとされる。その他の特色として,クリミア自治共和国について1章を設け,国語をウクライナ語と規定しているほか,チェルノブイリ事故の後遺症克服についての規定がある。

2004年12月,閣僚任免権者の変更や与党連合の役割強化を中心に重要な変更が加えられ,2006年1月に改正憲法が施行されたが,2010年10月,憲法裁判所は採択過程で違反があったとして同改正憲法を無効と判断し,1996年の憲法が復活した。それに伴い,最高会議及び地方議会議員の任期は再度4年に短縮されることとなったが,2011年2月,最高会議は憲法改正案を採択し,議員任期が5年に再延長されると同時に,次回最高会議選挙は2012年10月に,次回大統領選挙は2015年3月に実施されるとの移行規定が追加された。

憲法の規定により,大統領は,元首として国家を代表し,国家主権,領土一体性,憲法,国民の権利及び自由を擁護する義務を負う。国民の直接選挙により選ばれ任期は5年で,2期までの再選が可能である(憲法第102-103条)。大統領は,最高会議の同意を得て首相を任命し,首相の提案に基づき閣僚及び地方国家行政機関の長を任命する権限の他,単独でこれらの者を罷免する権限を有する(同第106条)。なお,ウクライナ大統領は国家安全保障国防会議を主宰する(同107条)。大統領の権限は国家元首の地位に伴う象徴的職務,国家安全保障国防会議の主宰,法案拒否権等を有する他,職務執行のため大統領令及び決定を発出することができる(同第106条)。

なお,大統領が欠けた場合の代行は首相が努めることとなっている(同第112条)。

閣僚会議は国の最高執行機関とされ,大統領及び最高会議に対して責任を負い,かつ最高会議により監督される(憲法第113条)。首相のほかに第一副首相1名,副首相3名及び各省大臣にて構成される。首相は最高会議過半数の同意を得て大統領によって任命され,閣僚は首相の提案により大統領が任命する(同第114条)。

また,新たな大統領選出,首相の辞任及び最高会議における不信任案可決の際には,閣僚会議は総辞職する。但し,旧閣僚会議は新閣僚会議が活動を開始するまでの最大60日間は権限の行使を継続する(同第115条)。なお閣僚会議は,憲法に基づいて最高会議の監督を受けることとされている(同第85条)。

立法府は一院制であり,ウクライナ最高会議(ヴェルホーヴナ・ラーダ)と呼ばれる。議席数は 450(過半数226),任期は5年である。

議会の審議制度は,読会制を採用している。読会は本会議と同じく全議員で構成されており,政府又は議会内委員会から提出された法案,予算案等は,第一から第三までの3つの読会を経て,最終的に本会議で可決される。採決は過半数が原則であるが,憲法の改正等,憲法に特別な規定のある場合には3分の2以上が必要である。議会で採決された法案は大統領の署名に回され,ここで大統領は署名を拒否する権利を有する。署名を拒否された法案は議会に差し戻され,議会がこれを再度3分の2以上の多数で可決した場合,大統領は法案への署名を拒否できない。なお再可決できなかった法案について,修正した上で再び議会の過半数で採択することは可能であるが,その場合,大統領は新たな法案と同様に署名を拒否できる。

最高会議は,大統領による首相任命の際に同意を与える他,最高会議が閣僚会議の不信任案を可決した場合に閣僚会議は総辞職することとなっている。

2007年9月の選挙の結果,ヤヌコーヴィチ大統領率いる地域党が約34%,ティモシェンコ前首相のブロック「ユーリヤ・ティモシェンコ」(BYT)が約31%,ユーシチェンコ前大統領の「我々のウクライナ・国民自衛」(NUNS)が約14%,共産党が約5%,リトヴィン最高会議議長が率いるブロック「リトヴィン」が約4%を獲得し議席を得た。ヤヌコーヴィチ大統領の就任後,野党であるBYT及びNUNS所属議員の与党・地域党への流出が相次いでおり,地域党と共産党及び国民党(旧:ブロック「リトヴィン」)による議会多数派による連立与党が着実に勢力を伸ばしている。

ウクライナ憲法により,選挙権は18才以上,被選挙権は25才以上の国民に与えられている。

最高会議議員の任期満了に伴う総選挙は,任期5年目3月の最終日曜に実施すると定められている。2010年10月に憲法裁判所により2004年の憲法が無効と判断されたことにより,任期が再度4年に短縮されることとなったが,2011年2月,最高会議は憲法改正案を採択し,議員任期が5年に再延長されると同時に,次回最高会議選挙を2012年10月に実施することを決定した。

2005年10月に改正選挙法が発効し,従来の小選挙区・比例代表併用から完全な比例代表制となった(各政党の足きりラインは3%)が,2010年10月にヤヌコーヴィチ大統領によって設立された選挙法改正のための作業部会によって,再度の選挙法改正に向けた作業が進められている。

大統領は国民の直接選挙により,任期5年で選出される。任期満了に伴う選挙は,任期5年目の最終月の最終日曜日に実施すると規定されている。2011年2月,最高会議は憲法改正案を採択し,次回大統領選挙を2015年3月に実施することを決定した。

大統領選挙の当選のためには,全投票者数の過半数の得票が必要である。いずれの候補者も過半数を獲得しなかった場合は上位2名の候補者による決選投票が実施され,より多くの票を獲得した候補者が当選する(過半数は必要とされない)。

ウクライナは27の行政区,すなわち,1つの自治共和国(クリミア),24の州,及び2つの特別市(キエフ,セヴァストーポリ)から構成されている。

改正憲法の定めに基づき,州知事(州国家行政機関の長)は首相の提案に基づき閣僚会議が任命する。また,市長(セヴァストーポリ市を除く),州及び市町村議会議員,市町村議会議長(セヴァストーポリ市を除く)は住民の直接選挙によって選ばれる。

キエフ市とセヴァストーポリ市の行政については特別の法律によって定められると憲法は規定している。両市においては大統領の任命する行政長官が市政を司っていたが,キエフ市については1999年2月に「英雄都市キエフに関する法律」が最高会議で採択され,同5月,同法に基づく初のキエフ市長選挙が行われた。他方,セヴァストーポリ市については現在,同様の法律は採択されておらず,市長も公選されていない。

クリミア人口約195.6万人(2010年3月)の民族的構成は,ロシア人が68%,ウクライナ人が24%,クリミア・タタール人が12%程度(2009年5月14日付Den紙)であり,ウクライナ全体に比してロシア人の比率が高い。現行憲法は,クリミア自治共和国について1章を割いているが,ロシア人人口が多く,独立の動きのあった同共和国政府の権限は限定的な規定ぶりとなっている。また,クリミア自治共和国は独自の憲法を制定できるものの,制定にはウクライナ最高会議の承認が必要とされている。1998年12月23日,最高会議は,1992年以来5番目となるクリミア憲法草案を承認し,長年にわたる懸案が解決された。

1986年4月26日,ウクライナの首都キエフ市北方約110キロにあるチェルノブイリ原発において4号炉(1983年運転開始)が爆発,192トンの核燃料のうち4%が大気中に放出され,広島型原爆500発分の放射能(5千万キューリー)が広がった。この事故による放射能汚染は,広島・長崎に落とされた原爆による放射能汚染の200倍に及んだ。これにより,ウクライナでは肥沃な農地,森林を含む5万平方キロメートルの国土(全国土の8%)が放射能によって汚染され失われた。事故の原因としては,原子炉の設計上の問題と人的ミスの双方が挙げられている。

爆発後,60万名の「事故処理作業者」(ウクライナ,ロシア及びベラルーシの消防士,警察官及び専門家。うちウクライナより31万名)が同原発及び近隣地域において緊急救援活動に従事した。これらの「事故処理作業者」のうち,10%が死亡,16.5万人が身体障害者になったとするデータもある。

事故後数日間で,9.2万名(同原発従業員の殆どが居住するプリピャチ市の全住民を含む)及び近隣市町村の住民数千名が安全地域へ避難した。更に数ヶ月間に亘り,5.2万世帯家族,総計16.5万名が強制移住の対象となった。チェルノブイリ原発従業員の殆どは原発に程近いプリピャチ市に居住していたため,彼らの新たな住居としてスラブチッチ市が建設された。なお,チェルノブイリ原発周辺30kmは20年以上が経過した現在も立ち入り禁止ゾーンとなっている。

ウクライナの公式発表では,事故後,住民の癌発生率が倍増する等,健康面で大きな影響が出た。ウクライナにおけるチェルノブイリ関連の疾病の被害者は259.4万名であり,うち61.7万名が子供である(2006年1月現在,ウクライナ非常事態省)。他方で,事故と病気との因果関係を明確にするのは難しく,どこまでがチェルノブイリ事故の直接の被害者であるかを判断するのは困難であるとされている。

なお,放射能汚染された食物が拡大することを防ぐため,汚染地域全域において,パン工場,精肉工場,バザールなどに多くのコントロール・ポイントが置かれ,モニタリングが行われている。

現在4号炉を覆っている建造物(石棺)は事故直後に建設されたものであるが,年々老朽化が進み,放射能漏れの危険があるため,これをアーチ型の新しい石棺(幅257m,高さ108m,奥行き150m,有効期間100年)で覆うこととなった。本プロジェクトにかかる費用は当初7億5800万ドルと見積もられていたが,作業が進むにつれ増加してきている。国際社会の積極的な支援により,2007年9月,新石棺建設にかかる契約がチェルノブイリ原発と仏系企業体「Novarka」の間で締結された。工事の遅れ,資金問題等により,2011年時点では,完成は2016年にずれ込むとされている。

チェルノブイリ原発4号炉の事故後も,1~3号炉の稼働は続けられていた。同原発型原子炉の危険性を懸念していたG7は,1995年,ウクライナとの間で「オタワ・メモランダム」を締結し,2000年までの同原発閉鎖と国際社会による対ウクライナ支援につき合意した。同メモランダムに基づき,1号炉は1996年,2号炉は1999年にそれぞれ閉鎖され,最後まで残っていた3号炉も2000年12月15日に閉鎖された。これをもってチェルノブイリ原発において稼働している原子炉はなくなった。